2025年に段階的に改正育児介護休業法が施行されます。

本記事では、改正法のうち2025年10月施行の育児関連の制度を解説します。似たような措置が複数あり、ややこしい部分でもあるので、整理しながら理解していきましょう。

2025年義務化対応 育児従業員説明用セット~妊娠・出産等申出時/3歳になる前~

「個別周知・意向確認」と「個別の意向聴取」の義務化対応セット

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

企業は2025年10月より、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの中から2つ以上の措置を使えるようにする必要があります。

なお、企業が独断で選ぶことはできず、過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表)の意見を聞くことまで求められています。

| ①フレックスタイム制度あるいは時差出勤制度 ②テレワーク等(月10日以上) ③保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用負担等) ④養育両立支援休暇(年10日以上付与) ⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とするもの) ※②と④は原則時間単位で取得可とすること |

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、企業が選んだ2つ以上の措置の中から1つを選んで利用することができるようになります。特に、上記①~④はフルタイムのまま柔軟な働き方ができる制度のため、従業員にとっては働き方の選択肢が広がります。

対象の子の年齢が3歳からとなっているのは、3歳になるまでは既に時短勤務制度やその代替措置が企業の義務になっているためで、今回の法改正では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者へ、両立支援を拡充したと考えてもらえれば良いでしょう。

企業として利用できる措置を選択したら、過半数代表者等の意見を聞いた上で、その内容を就業規則等へ記載し、周知します。

なお、既に上記候補のうち2つ以上の制度が導入されている場合もあると思います。その場合でも、既に導入されている制度をそのまま今回の法改正の対応として良いかを過半数代表者等へ意見聴取する必要がある点も押さえておきたいポイントです。

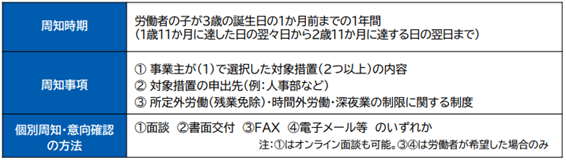

柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

前述の措置が使われる制度となるよう、制度の周知と制度の利用意向確認を個別に行うことも同時に義務付けられます。内容は以下のとおりです。

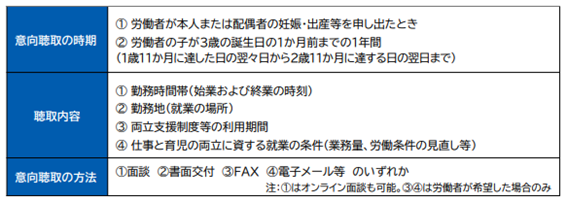

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

前述の個別周知・意向確認と似たものとして、子や各家庭の事情に応じた働き方に全般についても、労働者の意向を個別に確認することが義務付けられます。

また、聴取した意向について、聞くだけではなく、状況に応じた配慮も求められます。例えば、業務量の調整や、労働条件の見直し等です。

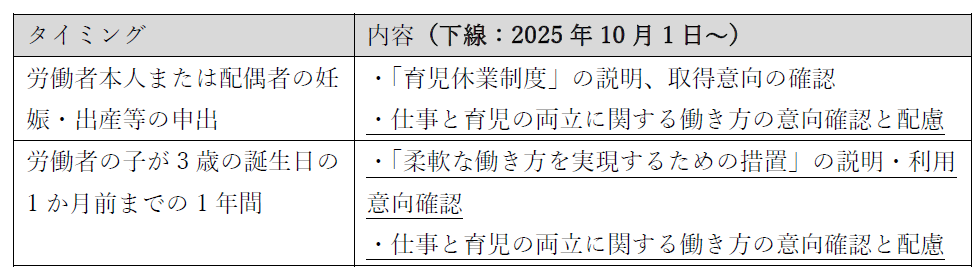

ここまで解説した個別周知・意向確認は似ていてややこしいと感じる方もいると思いますので、現行法で既に開始されているものとあわせ、内容を以下にまとめます。

妊娠・出産の申出があったときと、子が3歳になるまでの各タイミングで、「法令や社内でこういう制度があります。使いますか?」という説明・確認と、「その他働き方の希望や配慮が必要なこと(勤務地、勤務時間、業務量等)がありますか?」という確認をセットで行うイメージです。

これらの個別周知・意向確認については、周知が必要な事項まで法令で定められていますので、抜け漏れがないよう、フォーマットを作成することを推奨します。様式例も厚生労働省から出されていますので、参考にしてみてください。また、「労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間」というのは、対象労働者が誰かがパッとはわかりにくいですので、対象者の抽出が正しくできるような仕組みも同時に考えていきたいところです。

いかがでしたか。2025年4月以降、育児関連制度は、大幅な変更が入ります。少子化の流れを受け、仕事と育児の両立をより促すための変更です。変更箇所も多岐にわたるため、チェックリストなどを用意しながら確実に対応していきましょう。

| 表出典:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(PDF) |

>>>【はじめての人事労務】仕事と育児・介護の両立支援制度の基礎

>>>【はじめての人事労務】育児介護休業法改正対応。制度が複雑だからこそ従業員に伝わる仕組みづくりを

プロフィール

特定社会保険労務士 内川真彩美

いろどり社会保険労務士事務所(https://www.irodori-sr.com/)代表

成蹊大学法学部卒業。大学在学中は、外国人やパートタイマーの労働問題を研究し、卒業以降も、誰もが生き生きと働ける仕組みへの関心を持ち続ける。大学卒業後は約8年半、IT企業にてシステムエンジニアとしてシステム開発に従事。その中で、「自分らしく働くこと」について改めて深く考えさせられ、「働き方」のプロである社会保険労務士を目指し、今に至る。前職での経験を活かし、フレックスタイム制やテレワークといった多様な働き方のための制度設計はもちろん、誰もが個性を発揮できるような組織作りにも積極的に取り組んでいる。

このコラムをお読みの方にオススメの「改正育児介護休業法」関連コンテンツ

- 2025年施行 改正育児介護休業法対応特集 >>>特集はこちら

- 【オンデマンド】2025年4月創設!!出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の実務解説セミナー >>>詳細はこちら

- 【DVD/オンデマンド】育児介護休業法・雇用保険法・次世代法 2025年改正 内容と実務対応ポイントの解説 >>>詳細はこちら

- 「妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間」従業員説明用冊子 >>>詳細はこちら

- 【全社員周知研修用DVD】 2025年施行対応 改正育児介護休業法・雇用保険法のポイント >>>詳細はこちら