【組織リーダーの若手社員育成術】

第10回 若手社員に指導したい3つの『第三者志向』とは

<コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀信敬/PSR会員>

判断の立脚点を自身の外に持てることは、ビジネスパーソンにとって非常に重要である。

このような思考技術を『第三者志向』などと呼び、キャリアの早期に身に付けさせたいビジネススキルのひとつと言える。

そこで今回は、若手社員に教育したい主要な3つの『第三者志向』について概観してみよう。

組織志向、顧客志向、社会志向

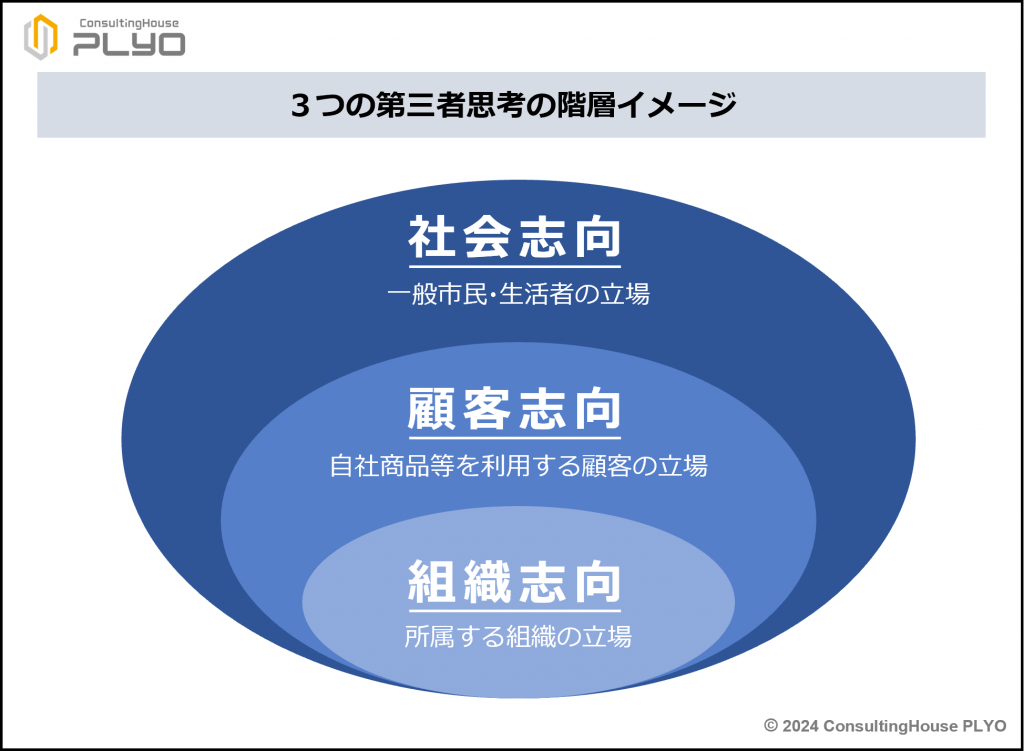

若手社員を自社の次代を担う優秀な人材に育成するには、『第三者志向の意思決定』をできるように教育することが重要である。『第三者志向の意思決定』とは、自身以外の他者視点で適不適・要否・正誤を判断し、自身の行動選択に結び付けるマネジメントスキルである。具体的には、組織志向・顧客志向・社会志向という3つの第三者志向を保有する必要がある。

『組織志向の意思決定』とは企業や団体など、所属する組織の立場から事象を判断し、自身の行動を選択する仕組みである。同様に『顧客志向の意思決定』とは自社商品・サービスを利用する顧客の立場から判断し、『社会志向の意思決定』とは一般市民・生活者の立場から判断するものである。

組織志向と顧客志向とを比較すれば、顧客志向のほうが原則として高次の意思決定を行うことになる。同様に顧客志向と社会志向とでは、社会志向のほうが高次概念と言える。以上を図示すると、次のとおりである。

『第三者志向の意思決定』に基づく行動選択は数多い

具体例で考えてみよう。はじめに『組織志向の意思決定』である。

例えば、自身の有給休暇の取得希望日が、所属企業の繁忙期に合致することが分かったビジネスパーソンがいるとする。このとき、企業のパフォーマンス低下や同僚への業務負担増などを考慮して休暇時期を変更するとすれば、所属する組織の立場から適不適を判断した『組織志向の意思決定』による行動選択と言える。

次に『顧客志向の意思決定』である。

「顧客ニーズは不明だが、自社の技術力を駆使した製品」と「技術力は要しないが、顧客ニーズが顕在化した製品」の2つがあるとしよう。リソース上の制約から一方の製品しか採用できない場合に、技術力の発揮に固執せずに「顧客ニーズが顕在化した製品」を市場投入するとすれば、顧客の立場から判断した『顧客志向の意思決定』による行動選択となる。

最後に『社会志向の意思決定』である。

毎朝、自社が所在する地域周辺で清掃活動を行う企業がある。このような活動は当該企業の利益増に直結する取り組みではないが、地域住民の安全で衛生的な生活環境維持に貢献するという特徴がある。そのため、一般市民・生活者の立場から判断した『社会志向の意思決定』に基づく行動選択の一種と捉えることもできるであろう。

異なる第三者志向が対立した場合

組織志向・顧客志向・社会志向の3つの第三者思考は、往々にして対立しがちである。そのような場合には、より高次の志向に基づいた意思決定が好ましい。

例えば、発売後の商品に安全面での瑕疵が発見されたとする。このようなケースでは、顧客志向の観点からは「顧客の安全確保、被害の拡大回避のため、早急な情報公開を行う」などと決定することになる。一方で組織志向の観点からは「組織防衛のため、当面は瑕疵に関する情報を秘匿する」という意思決定の余地も生まれる。顧客志向と組織志向とでは、選択すべき行動が対立するわけである。

企業不祥事の発生の際は顧客志向と組織志向とが衝突するものだが、より高次である『顧客志向の意思決定』を重視しなければならない。従って、「瑕疵情報の秘匿」という行動選択は行うべきでないという結論になる。

別の事例で考えてみよう。顧客の潜在需要を喚起でき、多額の収益が期待できる新しい広告展開を想起した企業があるとする。ただし、当該広告は一部の一般消費者に不快な表現と解釈される懸念が払拭されていない。組織志向・顧客志向の観点では「顧客ニーズに合致しており、企業収益にも貢献できる広告をマーケット展開するのは当然である」との結論になるかもしれない。しかしながら、社会志向の観点からは「一部とはいえ一般市民に不快感情を惹起しかねないセールスプロモーションは、採用すべきでない」との判断も行われよう。

このように組織志向・顧客志向と社会志向との結論が衝突した場合には、より高次である『社会志向の意思決定』を重視すべきである。そのため、広告戦略を見直すなどの結論が導けることになるのである。

第三者志向の定着はリーダーがロールモデルに

より高次概念に基づく意思決定は、思いのほか難しい。相応のマネジメントスキルを保有するビジネスパーソンであっても、得てして低次概念に基づく意思決定を行いがちだ。このような状況を回避するには、キャリアの早期から『第三者志向の意思決定』が徹底された環境下で対象人材を就業させることが効果的と言える。

ただし、そのためには組織リーダー自身が、より高次概念に基づく意思決定を徹底できなければならない。意思決定の次元が高まらないリーダーには、若手社員の“あるべき教育環境”を構築することは困難であろう。

ビジネスパーソンの行う意思決定は、低次概念と高次概念とが衝突した際にどのような選択を行うかが極めて重要である。自社の若手人材が好ましい意思決定スキルを獲得できるよう、リーダー自身がロールモデルとなりたいものだ。

プロフィール

大須賀信敬

コンサルティングハウス プライオ 代表

(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)

コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表

中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。

組織リーダーの若手社員育成術

若手社員に対する教育項目の中でも、特に重要なマインド教育。組織の一員として働くための基本姿勢や考え方を身に付けることは仕事をしていく上での軸となるものです。

若手社員に対する教育項目の中でも、特に重要なマインド教育。組織の一員として働くための基本姿勢や考え方を身に付けることは仕事をしていく上での軸となるものです。

そこで、新入社員・若手社員の育成をするうえで、重要な役割を担っている組織リーダーがどのように指導を行っていったらよいかを解説します。