【2025年4月施行】改正育児介護休業法 企業に求められる介護両立支援と実務対応

改正育児介護休業法により、2025年4月以降、企業に仕事と介護を両立する従業員への支援体制の強化が義務化されました。

具体的には、従業員が家族の介護に直面した際の個別周知・意向確認、介護に直面する前からの早期情報提供、そして職場内での雇用環境整備などが求められます。

実際に企業様の声を聞いてみると、

- 「規定は整えたが、従業員一人ひとりへの説明や意向確認をどう進めるべきか」

- 「担当者の負担を増やさずに抜けもれなく対応できるか不安だ」

といったご不安やお悩みを多くの企業様から伺っています。

これらの対応は、単なる法令遵守にとどまらず、従業員の離職防止や職場の安定運営にも直結する重要な取り組みです。と

はいえ、現場では「いつ・何を・どこまで伝えるか」「どのように運用するか」「具体的な相談が来た際にどう対応したらよいのか」といった判断に迷う場面も少なくありません。

そこで、本ページでは、義務化への対応を進める上で、誤解されやすい論点を整理した上で、実務のポイントや実際の進め方などについて、社会保険労務士等の専門家による解説コラムを順次ご紹介していきます。

対応が必要な企業の皆さまに、ぜひお役立ていただきたい内容です。

介護両立支援制度のよくある誤解をすっきり解説! NEW!

①介護休業の目的は「介護そのものを行うための休業」ではない

育児介護休業法における「介護休業」は、基本的に従業員本人が直接介護を行うことを目的とした制度ではありません。

しかしながら、「介護休業=自らが介護に専念する期間」と誤解している方も少なくないようです。

本来の介護休業は、介護の体制を構築するため、一定期間休業する場合などに対応するものと位置付けられています。たとえば社内の両立支援制度の確認、要介護認定の申請、介護施設の情報収集・見学などにあてることが想定されています。

つまり、介護そのものを行うのではなく、必要な体制を整えるための期間ですので、休業期間が長ければよいというものではなく、かえって長期化によって本人が介護に没頭し、復職のタイミングを逃すといった懸念もあります。

②介護両立支援制度は子や孫の場合も利用できる

育児介護休業法における介護休業等の制度は、対象家族が要介護状態にある場合に、利用することができます。

対象家族には子(実子、養子)、孫も含まれ、たとえば障害のある子や医療的ケアを必要とする子も、要介護状態に該当すれば制度の対象となります。

③介護保険の要介護認定を受けていなくても介護両立支援制度は利用できる

育児介護休業法で定める「要介護状態」は介護保険制度の認定とは異なります。要介護認定を受けていなくても、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に当てはまれば対象になります。

④介護両立支援のゴールは「社員の就業(キャリア)継続」

企業が仕事と介護の両立支援に取り組む最大の目的は、社員の「就業継続」、すなわちキャリアを中断させないことにあります。

介護は誰にでも起こり得るライフイベントであり、社員が安心してキャリアを継続できる職場は、人材の定着や活躍を促し、結果として企業全体の生産性向上にもつながります。

そして、就業(キャリア)継続には、会社の両立支援制度や介護保険制度等による介護サービスを必要に応じて組み合わせて、いかに仕事と介護の両立支援体制を整えるかがカギとなります。

社会保険労務士等による実務コラム

「介護離職」を防ぐために人事担当者が知っておきたいこと~在宅訪問医が見た介護のリアル NEW!

現在、日本は人口の10%が80歳以上という超高齢化社会に入っています。そして80~84歳のうち4人に1人、85歳以上になると6割に「介護」が必要という時代になっています。それに伴い、年間7万人の人が介護・看護を理由として離職しています。

現在、日本は人口の10%が80歳以上という超高齢化社会に入っています。そして80~84歳のうち4人に1人、85歳以上になると6割に「介護」が必要という時代になっています。それに伴い、年間7万人の人が介護・看護を理由として離職しています。

現在、介護離職を防ぐための様々な「仕事と介護の両立支援制度」が用意されています。

介護にはいろんな形があります。親孝行したいのは当然の気持ちですが、自分や自分の家族の生活も大切にしましょう。

>>>コラムはこちら

介護休業取得促進のための雇用環境整備とは? 人事担当者が押さえておくべき実務のポイント

2025年4月から、企業に介護離職防止のための個別周知、意向確認、および雇用環境整備等の措置を講ずることが義務付けられました。

2025年4月から、企業に介護離職防止のための個別周知、意向確認、および雇用環境整備等の措置を講ずることが義務付けられました。

そのうち、今回は、介護休業等を取得しやすくするための雇用環境整備の措置にフォーカスして、その具体的内容と人事担当者が押さえておくべき実務のポイントについて解説します。

>>>コラムはこちら

労務担当者が知っておきたい!介護保険「ケアマネジャー」への理解を深めるポイント

介護保険制度の中核を担う「ケアマネジャー」という専門職。介護保険利用者にとっては馴染みのある専門職ですが、介護保険を利用したことがなければ、普段関わる機会はあまりないかもしれません。

介護保険制度の中核を担う「ケアマネジャー」という専門職。介護保険利用者にとっては馴染みのある専門職ですが、介護保険を利用したことがなければ、普段関わる機会はあまりないかもしれません。

今回は、介護離職防止にもつながる「ケアマネジャー」の役割と、労務担当者として押さえておきたいポイントを解説します。

>>>コラムはこちら

両立支援で介護離職を防止せよ!2025年の介護に関する法改正の全貌とは

令和7年の育児・介護休業法の改正では、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が盛り込まれており、企業には介護支援の対応が求められる。今回は法改正の内容と対応について確認していきます。

令和7年の育児・介護休業法の改正では、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が盛り込まれており、企業には介護支援の対応が求められる。今回は法改正の内容と対応について確認していきます。

>>>コラムはこちら

部下から「介護の悩み」を打ち明けられたら…。上司が部下から「介護の悩み」を聞く上での3箇条とは

部下から「介護の悩み」を打ち明けられたことを想定し、上司が部下の話の聞く上で大切にしたい3つのポイント(3箇条)を解説します。

部下から「介護の悩み」を打ち明けられたことを想定し、上司が部下の話の聞く上で大切にしたい3つのポイント(3箇条)を解説します。

>>>コラムはこちら

介護離職防止を強化し、人材の確保へ。介護両立支援に関する取組に向け「身近に実践できるポイント」

2024年3月、経済産業省では「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン(以下、ガイドライン)」が公表され、介護離職防止・介護両立支援があらためてクローズアップされています。

2024年3月、経済産業省では「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン(以下、ガイドライン)」が公表され、介護離職防止・介護両立支援があらためてクローズアップされています。

そのような中で、介護両立支援に関する会社独自の取組を充実させることは、人材確保戦略として他社との差別化にもつながっていきます。今回はガイドラインをヒントに、介護両立支援に関する取組に向け「身近に実践できるポイント」を考えていきます。

>>>コラムはこちら

従業員が介護休業したときに、知っておきたい介護休業給付金の手続

従業員が、家族の介護のために勤務先を休むときは、仕事と介護を両立する体制を整えるための準備期間として、介護休業を取得することができます。そして、介護休業を取得した期間については、一定の要件の下、雇用保険から従業員に、介護休業給付金が支給されます。

従業員が、家族の介護のために勤務先を休むときは、仕事と介護を両立する体制を整えるための準備期間として、介護休業を取得することができます。そして、介護休業を取得した期間については、一定の要件の下、雇用保険から従業員に、介護休業給付金が支給されます。

従業員の介護離職を防止するために、介護休業の支援制度を知ることは重要です。そこで今回は、介護休業制度の概要、および介護休業給付金を申請するときの留意点について解説します。

>>>コラムはこちら

介護両立支援の最大のポイントは、制度の周知とお互い様の雰囲気づくり

介護のために離職を余儀なくされる人が増えている中、企業が行うべき、介護があっても離職せずに同じ職場で働き続けられる工夫とは?

介護のために離職を余儀なくされる人が増えている中、企業が行うべき、介護があっても離職せずに同じ職場で働き続けられる工夫とは?

実際に介護を経験した著者が考える会社の両立支援体制づくりのポイントを解説います。

>>>コラムはこちら

介護離職ゼロを目指して!仕事と介護の両立で悩む従業員への対応のポイントを解説

高齢化率の上昇、老老介護、介護職の不足など、介護にかかわる問題は多岐にわたります。人事労務管理の場面においては、介護休業などの制度を効率的に利用できるかが大切になります。

高齢化率の上昇、老老介護、介護職の不足など、介護にかかわる問題は多岐にわたります。人事労務管理の場面においては、介護休業などの制度を効率的に利用できるかが大切になります。

仕事と介護を両立している従業員に対して、会社としてどのように向き合うべきなのでしょうか。

>>>コラムはこちら

介護に関して、この機関は知っておきたい!介護が必要になった時の窓口「地域包括支援センター」とは?

会社が「従業員の介護離職を防止する」「従業員の仕事と介護の両立を応援する」など考えた時に、介護休業制度などの説明だけでなく、地域の介護相談窓口まで踏み込むことができれば、従業員にとってはたいへん心強く感じます。介護が必要になった時の窓口「地域包括支援センター」について解説します。

会社が「従業員の介護離職を防止する」「従業員の仕事と介護の両立を応援する」など考えた時に、介護休業制度などの説明だけでなく、地域の介護相談窓口まで踏み込むことができれば、従業員にとってはたいへん心強く感じます。介護が必要になった時の窓口「地域包括支援センター」について解説します。

>>>コラムはこちら

おすすめの「介護両立支援」関連コンテンツ

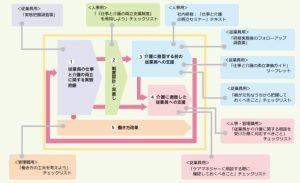

【実務コンテンツ】介護従業員説明用セット~個別周知・意向確認、早期情報提供~

「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」のすべてがこれ1つで完結!「介護従業員説明用セット」 は、2025年4月から、改正育児介護休業法で義務化されている「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」 の実務対応に特化したセットです。

「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」のすべてがこれ1つで完結!「介護従業員説明用セット」 は、2025年4月から、改正育児介護休業法で義務化されている「介護に関する個別周知・意向確認」「早期情報提供」 の実務対応に特化したセットです。

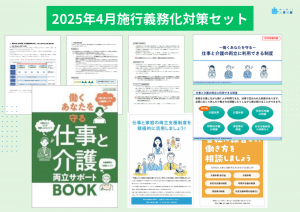

介護個別周知と40歳の情報提供義務をクリア!『働くあなたを守る 仕事と介護 両立サポートBOOK』小冊子

介護個別周知と40歳の情報提供義務をクリア!『働くあなたを守る 仕事と介護 両立サポートBOOK』小冊子

法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。

ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。

>>>詳細・お申し込みはこちら

仕事と介護の両立支援特集

本特集では、2025年4月に施行される改正育児介護休業法について企業がとるべき対応をはじめ会社の必須対策となった「仕事と介護の両立支援」について、さまざまな角度から取り上げていきます。

本特集では、2025年4月に施行される改正育児介護休業法について企業がとるべき対応をはじめ会社の必須対策となった「仕事と介護の両立支援」について、さまざまな角度から取り上げていきます。

>>>特集はこちら