中小企業のためのBCP入門/「もしも」に備えるBCPの基礎知識

<かいけつ編集部>

中小企業の人事担当者にとって、従業員を守りながら事業を継続させる「BCP(事業継続計画)」は、避けて通れない重要なテーマです。

地震や感染症の拡大、サイバー攻撃など、想定外のリスクはいつ起こるかわかりません。特に人事部門では、緊急時における社員の安全確保や働き方の調整、雇用維持の仕組みづくりが求められます。

本コラムでは、中小企業の人事担当者が知っておきたいBCPの基礎知識を整理した上で、BCP策定の取り組みステップをわかりやすく解説します。

BCP(事業継続計画)とは?

もしも地震や台風で会社の業務が止まってしまったら…どうしますか?

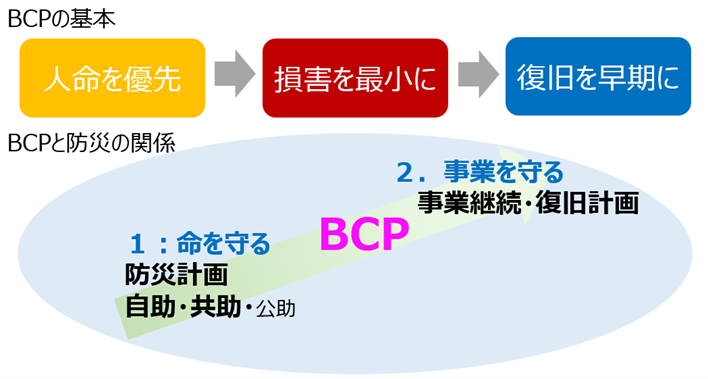

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、「もしもの事態」に備え、会社のリスクを回避・軽減するための「設計図」です。

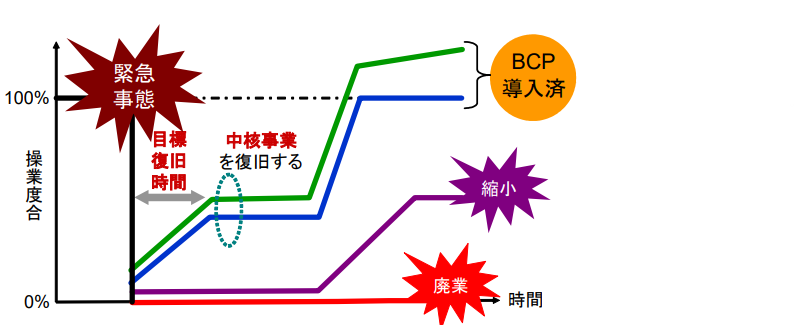

単なる防災マニュアルではなく、自然災害や感染症、サイバー攻撃などあらゆる緊急事態において、中核事業を止めず、仮に止まったとしても早期に復旧するための包括的な計画です。

目的はシンプル。「会社を止めない。止まっても、早く立ち直る」。

例えば、地震で工場が止まっても、操業再開のめどを早急に立てられれば取引先からの信頼を失うこともなく、結果として従業員の生活も守る。それを可能にするのがBCPです。

平時からリスク分析を行い、事業継続戦略、具体的手順、代替手段を決めることで、社会的信用失墜や資金繰りの悪化を防ぐことができます。

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画

中小企業においてBCP対策がなぜ重要か

「うちは小さいからBCPは不要」と考えがちですが、中小企業ほどBCPは大切です。

経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)が限られており、緊急事態に被るダメージが経営を直撃します。

また、中小企業はサプライチェーンや地域経済の重要な担い手であるがゆえ、事業停止は広範囲に影響を与えます。近年、取引先からBCPの策定を求められることが増え、信頼性向上や新規取引獲得の必須条件となりつつあります。

BCPを通じて平時からリスク対策を行い、迅速な意思決定と効率的な資源活用を実現することで、『変化に強い企業体質』を築けます。

BCP対策はどんな時に効果を発揮するのか

BCPは大規模災害だけでなく、次に示すような日常的なリスクにも有効です。

- 異常気象時 → 気象庁の警報・アラートを基準に、在宅勤務や時差出勤を即座に決定

- 感染症流行 → 家族を含む感染時の報告義務や出勤停止基準を定め、感染拡大を防止

- 取引先トラブル → 代替仕入先を事前に確保し、納品遅延を回避

- システム障害 → クラウドを活用しデータを守り、ネット環境があれば場所を問わず作業が可能

- 経営幹部不在 → 不在時の代理権限保持者を事前に決定することで、迅速な判断が可能

熊本地震では、BCP対策の有無で事業再開までの日数に約3倍の差が出たという調査結果もあります(出典:中小企業強靱化研究会報告書)。

出典:「中小企業BCP(事業継続計画)ガイド~緊急事態を生き抜くために~」(中小企業庁 平成20年3月)

身近な例として、2025年6月に義務化された熱中症対策は、熱中症リスクに対する事業継続対策の1つと言えます。

労務管理の面から見たBCP上のリスク

執筆

かいけつ編集部