<株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ 大曲 義典/PSR会員>

こんな経験はないだろうか?

コロナ禍でめっきり機会も減ってしまった「飲み会」の場。「割り勘」での「飲み会」だとしよう。この場合、参加者全員が均等にお酒を飲めて、食む料理の量もそれほど変わらなければ問題は起こらない。

しかし、これがそうではなく不均一であれば、「割に合わない」と感じた少量・少食の参加者の行動が変わってくる。

例えば、アルコールが苦手の人はソフトドリンクを飲むことになるが、ソフトドリンクはアルコール飲料に比べて価格が安いため、これをアンフェアだと捉え、「高い料理ばかりを頼んで、元を取ろう」と考えたり、料理をあまり食べない人が「高いアルコール飲料を間断なく飲んでやろう」と考えたりすれば、何が起こるか?

当然、飲食代は高騰し、一人当たりの「割り勘」も高くなる。

このように、参加者一人ひとりが自分の利益を最優先して取った行動が、結果的に自分たちのコストを増加させてしまうことになる。全員が共犯者ではあるが、仕方のない面もある。この集団心理的な現象を「割り勘のジレンマ」と呼んだりする。

また、これと似たような現象に「合成の誤謬」という経済学の概念がある。例えば、今日のように経済情勢が厳しく物価が高騰している環境の中で、生活者一人ひとりの合理的な経済行動は「財布のひもを締める」ことである。しかし、そのような生活者ばかりになってしまえば、全体として消費の規模が小さくなり、経済環境が悪化のスパイラルに陥ってしまう。これが「合成の誤謬」である。

リンゲルマン効果とは?

これらの例のようなジレンマを心理学では広く「社会的ジレンマ」と呼んでいる。

人は集団になると手を抜き一人で作業するよりも発揮する力が減少してしまうということである。フランスのリンゲルマンが実証実験を行ったので「リンゲルマン効果」と言われている。1913年に行われた有名な「綱引き実験」がある。この実験により、作業人数が増えるに従って一人が発揮する力が減退することが分かった。それによると、一人で作業するときの力を100%とした場合、

・二人のとき→93%

・三人のとき→85%

・四人のとき→77%

・五人のとき→70%

・八人のとき→49%

となったそうだ。

つまり、集団の規模が大きくなるほど「誰かが何とかしてくれるだろう」という手抜き・他人任せの心理が働きやすい。そして、その心理が意識されたものではなく無意識であるから、かなり厄介である。しかも、人数が増えるに従って、役割や責任感も分散してしまいがちである。敢えて表現すれば、「誰も率先して動かないのは、自分が動かなくても良いだけの人数がいるから・・・」だろうか。

リンゲルマン効果を放置すれば組織は停滞する。

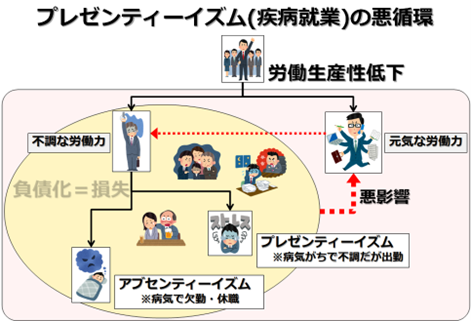

「誰かが何とかしてくれるだろう」の心理を放置してしまえば、組織内あるいはチーム内に意識の齟齬が生じ、個々人のストレスも蓄積されていく。さらに、責任感が強い人や性格の良い人が落ち込んだ生産性をカバーしていくようになってしまえば、彼らもまた疲弊してしまう。悪循環に陥るわけだ。よく似た例として、「プレゼンティーイズム」を思い起こさせる。下図は「プレゼンティーイズム」の悪循環を表したものであるが、疾病就業者の増加が組織全体のパフォーマンスを低下させているのがわかるだろう。

リンゲルマン効果をどうやって防ぐか?

リンゲルマン効果が発生する理由は、様々な捉え方があるようである。例えば、「当事者意識の低下」「周囲との同調行動」「貢献意欲の低下」などなど、である。この原因が明確に分かれば良いが、それは難しい。従って、マネジメントにあたっては、「集団化された組織内では、手抜き行動は必然であること」「リンゲルマン効果は組織の発展を阻害し、衰退を招く恐ろしい病巣である」と考えた方がよいだろう。そして、その対策を「トライアル&エラー」で継続的に実施していくことが必要となる。

その要諦は、個人の「責任」と「成果」、それに対する「評価」の明確化である。

大きな集団下の「個人」というのは、ある意味で孤独でもある。そのような、個々の深層心理に寄り添った対策を考えていきたい。

まずは、大きな集団を細分化し、チームの編成を可能な限り少人数にすべきだ。そうすれば、個人の責任が希薄化することも少なくなる。

次に、少人数のチーム内で求められる「役割」を明確化する必要がある。それにより、「誰かがやってくれるだろう」という意識を排除することができる。そのような意味で、チームリーダーの育成は頗る大切なのである。

最後は、公正な「評価」に徹することである。チームメンバー一人ひとりの役割や貢献を多面的に評価することで、メンバーの「自分の貢献が上司や周囲に見えていない」と感じる部分を失くすことができる。メンバー間で「感謝カード」のやり取りを常態化することなども有用だろう。個人の孤独感を解消する効果的な方法の一つに「身近な応援者」の存在があるのではないか。社員も現代社会の普通の生活者として生きているのであるから、その疎外感を可能な限り払拭してやるのも企業の社会貢献と言えなくもない。

プロフィール

株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ 代表取締役(http://www.wbc-associate.co.jp/) 大曲 義典

株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ 代表取締役(http://www.wbc-associate.co.jp/) 大曲 義典

大曲義典 社会保険労務士事務所 所長

関西学院大学卒業後に長崎県庁入庁。文化振興室長を最後に49歳で退職し、起業。人事労務コンサルタントとして、経営のわかる社労士・FPとして活動。ヒトとソシキの資産化、財務の健全化を志向する登録商標「健康デザイン経営®」をコンサル指針とし、「従業員幸福度の向上=従業員ファースト」による企業経営の定着を目指している。最近では、経営学・心理学を駆使し、経営者・従業員に寄り添ったコンサルを心掛けている。得意分野は、経営戦略の立案、人材育成と組織開発、斬新な規程類の運用整備、メンヘル対策の運用、各種研修など。