会社の休日に加え、年次有給休暇や周年休暇、産前産後休業、育児休業、私傷病休職など、就業規則上には「休」と名の付く制度について、複数規定されています。

会社を休むという点では同じように見えますが、法律での規定の有無など様々な違いがあります。どのような違いがあるのか、あらためて確認していきましょう。

労働者の労働提供義務

入社時に会社と労働者とで交わす労働契約により、労働者は、会社の指揮命令に従って労働を提供し、会社はその対償として賃金を支払う義務が相互に発生します。

労働者の労働提供義務がある日(所定労働日)と時間(所定労働時間)については、個々の労働契約や就業規則等で定められています。この労働提供の義務を踏まえた上で、休日、休暇、休業、休職の違いを見ていきたいと思います。

休日とは

休日とは、労働者が労働契約上、労働提供義務がないとされている日をいいます。

労働基準法上は、少なくとも週に1日、又は4週間を通じて4日取得させることが義務付けられており、これを「法定休日」といいます。

法定休日は基本的には暦日(午前0時から午後12時までの24時間)単位で取得することとされています。

例えば1日目の午前9時から2日目の午前9時まで勤務し、24時間休んで3日目の午前9時にから出勤した場合、2日目から3日目までの24時間の休みについては暦日ではないため法定休日として認められません。法定休日については曜日等を就業規則に定めておくことは義務付けられていませんが、運用上特定することが望ましいとされています。

法定休日の他、就業規則等で「所定休日」を任意に定めることもできます。

休日の賃金の支払いについてはノーワークノーペイの原則により原則無給となりますが、法定休日労働を行った場合は3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。

休暇とは

休暇とは、労働提供義務がある日について、労働者の権利において労働提供義務が免除される制度です。法律で定められている制度と就業規則等に基づいて任意に定めることができる制度があります。

法定の休暇としては年次有給休暇、生理休暇、子の看護等休暇、介護休暇などがあり、労基法に定められている育児時間や公民権行使の保障、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理の措置も含まれます。

任意に定めることのできる休暇には、慶弔休暇や周年休暇、リフレッシュ休暇、年末年始や夏季の特別休暇などがあります。

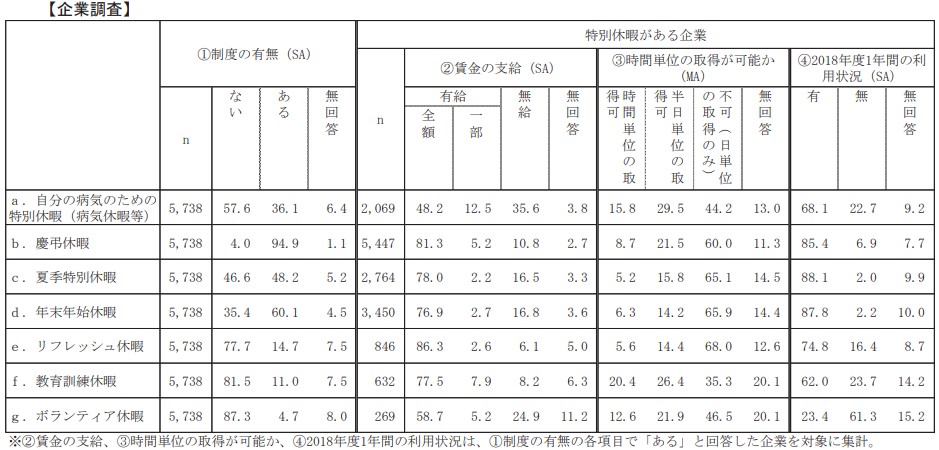

年次有給休暇については就業規則の定めにより通常の賃金、平均賃金または労使協定に基づく標準報酬日額相当額を支払わなければなりません。他の休暇についてはノーワークノーペイの原則に基づき無給とすることが可能ですが、慶弔休暇やリフレッシュ休暇等、福利厚生の性格が強い休暇については有給としている会社が80%以上との統計もあります。

図1:特別休暇の①制度の有無、②賃金の支給、③時間単位の取得、④2018年度1年間の利用状況(単位=%)

資料出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関するアンケート調査」2021年7月

休業とは

休業とは、労働提供義務がある日について、使用者の責に帰すべき理由または不可抗力、もしくは労働者の請求により労働義務が免除される制度です。

使用者の責めに帰すべき理由による休業とは、地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために作業ができなかった場合や機械の故障により休業せざるを得なかった場合など、会社都合によるものをいい、平均賃金100分の60以上の休業手当を支払う必要があります。

不可抗力による休業とは、地震や台風など天災に見舞われた場合で、下記2つの要件を満たすものでなければなりません。

(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、

(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

この場合、休業手当の支払いは必要ありません。

なお、労働者の請求による休業には、法律に定められている産前産後休業、育児休業、介護休業などがあり、こちらについても賃金の支払いは義務付けられていません。

休職とは

休職とは、労働義務がある日について労働者を就労させることが不能、又は不適切な事由が生じた場合に、労働契約は存続させたままで労働提供義務を免除または拒否する制度です。

法律上の制度や制度の制定義務はなく、あくまで就業規則や労働協約に定められる任意の制度です。

下記の通り、目的により様々な種類があります。

- 労働者が労働提供義務を履行できない状況で一定期間の欠勤を認め、労働契約を継続させる解雇猶予目的のもの⇒傷病休職、事故欠勤休職など

- 従業員としての地位を存続させることを目的とするもの⇒出向休職、組合専従休職、自己都合休職など

- 刑事事件で起訴された労働者に対して、企業秩序維持・処分留保の目的で就労を免除、禁止するもの⇒起訴休職

休職期間中の賃金については法律上の定めはなく、就業規則や労働協約で定める事項ですが、一般的に労働者自身の都合による休職の場合は無給とし、会社の都合による休職の場合は100%ないし60%の範囲で賃金が支給されることが多いようです。

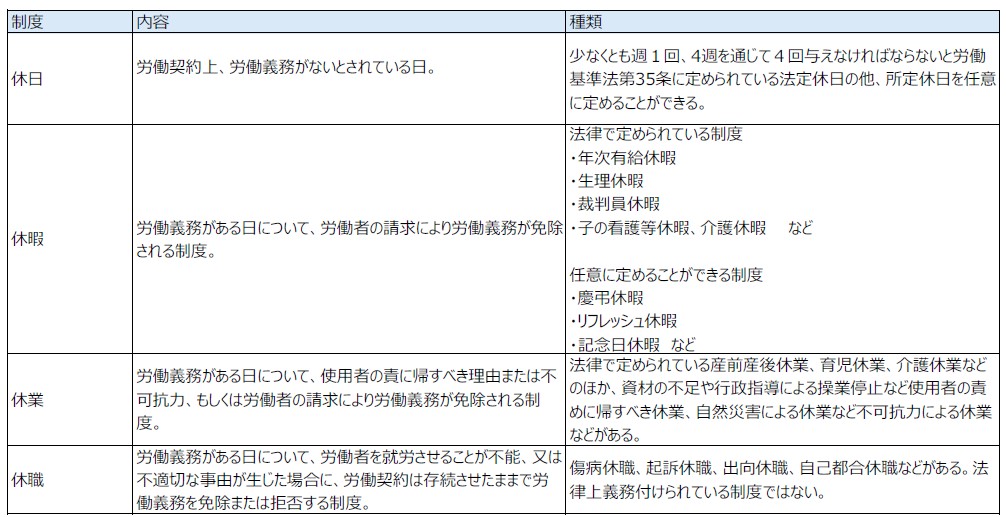

いかがでしたでしょうか? 以上の内容を表にまとめると下図のようになります。

表:休日・休暇・休業・休職の違い

休日以外は労働提供義務がある日について義務を免除される、という点で共通していますが、事由や目的により法定、法定外の様々な制度が混在しており、休暇や休職の種類や賃金支給の有無等、会社の裁量で定めることができる余地があることがわかります。

近年、働きやすさと同時に休みの取りやすさについても関心が高まってきています。この機会にぜひ、自社の制度を見直してみてはいかがでしょうか?

参考資料

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関するアンケート調査」2021年7月

- 「詳解労働法」【第2版】 水町勇一郎著 東京大学出版会

>>>【はじめての人事労務】休日と休暇の違い

プロフィール

社会保険労務士 西田牧子

株式会社ブレインコンサルティングオフィス/ APブレイン社会保険労務士事務所

総合商社財務部を経て会計事務所に勤務し、会計業務や給与計算を担当。現在はAPブレイン社会保険労務士事務所で給与計算や社会保険手続等、実務を中心とする顧問業務や企業の内製化コンサルティングに従事する。㈱ブレインコンサルティングオフィスの実務安心パック®シリーズの開発にも携わっている。