不妊治療中の方などがハラスメント被害を受ける「プレ・マタハラ」。

パワハラ、セクハラ、そしてマタハラだけではない、さまざまなハラスメントを想定した防止策が求められてきています。

今回は、厚労省調査を紐解き、「プレ・マタハラの実態」「プレ・マタハラの要因」「プレ・マタハラの対策」の3段階で解説していきます。

不妊治療などに関するハラスメントの実態

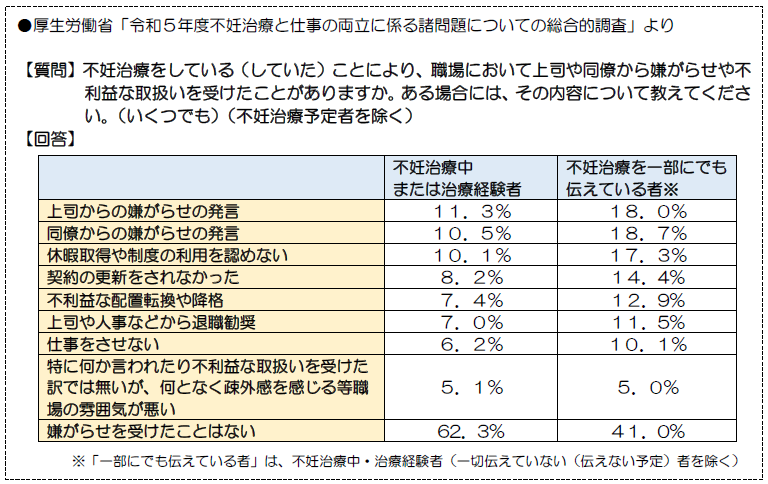

まずは厚生労働省「令和5年度不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査(以下、厚労省調査)」からハラスメントの実態をご紹介します。

厚労省調査では、不妊治療中または治療経験者の約4割が、さらに不妊治療を一部にでも伝えている者については約6割が、何かしらの嫌がらせや不利益な取扱いを受けたと回答しています。

「プレ・マタハラ」が起こる要因

要因①~不妊治療への理解不足

このような嫌がらせや不利益な取扱いを受ける要因として、社会全体の不妊治療に関する理解の不足が考えられます。実際に厚労省調査でも、労働者全体の不妊治療に関する実態の認知度について「ほとんど知らない」または「全く知らない」と回答した者が8割を超えています。

不妊治療への理解不足により、不妊治療を周りの人たちに伝えたことで不利益な取扱いを受ける場合もあれば、伝えていないことで休暇取得の理由などが不明瞭になることで不利益な取扱いを受ける場合など、さまざまなハラスメントのリスクが想定されます。

「パワハラ」「セクハラ」、さらには出産・育児休業等に関する「マタハラ」と比較すると、不妊治療などに関する『プレ・マタハラ』は、日常の中でハラスメントとなる状況を防止する意識自体が希薄であることが考えられます。

要因②~社内制度などが未構築

例えば、育児休業などに関するハラスメントであれば「制度を利用したことで、不利益な取扱いを受けた」など、‘’制度‘’という礎があることで、ハラスメントがあったかどうかの判断が明確になります。

また‘’制度‘’があることで、会社が従業員へメッセージを伝えることにもつながりますので、育児休業などが取得しやすい職場風土を醸成する機会にもなります。

一方で、不妊治療に関しては、厚労省調査の中で、不妊治療を行っている従業員が受けられる支援制度の運用や取組を行っていないと回答した企業は7割を超えています。

不妊治療に関する‘’制度‘’がないことで、実際にハラスメントがあったかどうかの判断が不明瞭になりますし、何よりも、会社が従業員へ、仕事と不妊治療に関するワークライフバランスなどのメッセージを伝える機会が無いことで、ハラスメントが起こっても表出しないリスクがあります。

対策:従業員への啓発・就業規則などのアップデートを

今後、仕事と不妊治療に関するワークライフバランスを必要とする従業員が増加することが考えられますので、『プレ・マタハラ』を防止する取り組みはより一層必要になっていきます。

『プレ・マタハラ』防止の取り組みの第一歩として、厚生労働省などのさまざまなツールを活用しましょう。厚生労働省の不妊治療に関するホームページでは、次のようなツールが紹介されています。ぜひ従業員への啓発の機会に活用しましょう。

|

また、就業規則などの規程を見直すことも大事なことです。

特にハラスメント規程は、パワーハラスメント対策が事業主の義務となって以降、改正されていない会社が多いかもしれませんので、ぜひこの機会に『プレ・マタハラ』も想定した規程改正に着手してみましょう。

まずは従業員への啓発・就業規則などのアップデートを皮切りに、その後は、会社独自の不妊治療に関する取り組みもぜひご検討ください。

参考

プロフィール

後藤和之

ごとう人事労務事務所(https://gtjrj-hp.com)

社会福祉士・特定社会保険労務士

昭和51年生まれ。日本社会事業大学専門職大学院福祉マネジメント研究科卒業。

約20年にわたり社会福祉に関わる相談援助などの業務に携わるとともに、福祉専門職への研修・組織内OFF-JTの研修企画などを通じた人材育成業務を数多く経験してきた。

特定社会保険労務士として、人事労務に関する中小企業へのコンサルタントだけでなく、研修講師・執筆など幅広い活動を通じて、“誰もが働きやすい職場環境”を広げるための事業を展開している。